近日,水利土木工程学院冯竟竟教授团队在Construction and Building Materials(1区Top)发表题为“Study on the mechanism of sequential microbial-induced lithification of Yellow River sediment”的研究论文。2024级在读博士研究生赵文静为本文第一作者,冯竟竟教授为本文通讯作者。

多年以来,黄河平均输沙量在16亿吨左右,是世界上含沙量最大、最难治理的河流。黄河,重在保护,要在治理。推动黄河流域生态保护和高质量发展,已成为重大国家战略。通过持续的系统性治理,据《中国河流泥沙公报》统计,近十年黄河年均输沙量已显著降至约1.61亿吨。然而,即便输沙量大幅减少,每年仍有上亿吨泥沙需妥善处置,其淤积问题依然对流域防洪安全与生态可持续发展构成持续挑战。传统黄河泥沙建材化利用技术,如烧结法制砖或制备碱激发胶凝材料,普遍面临能耗高、碳排放大、依赖化学添加剂等问题,难以契合绿色低碳发展的新要求。因此,探索并开发绿色、高效的黄河泥沙资源化利用技术,不仅是实现黄河泥沙“变废为宝”的关键,更是服务国家战略需求、支撑黄河流域生态保护与高质量发展的迫切需求。

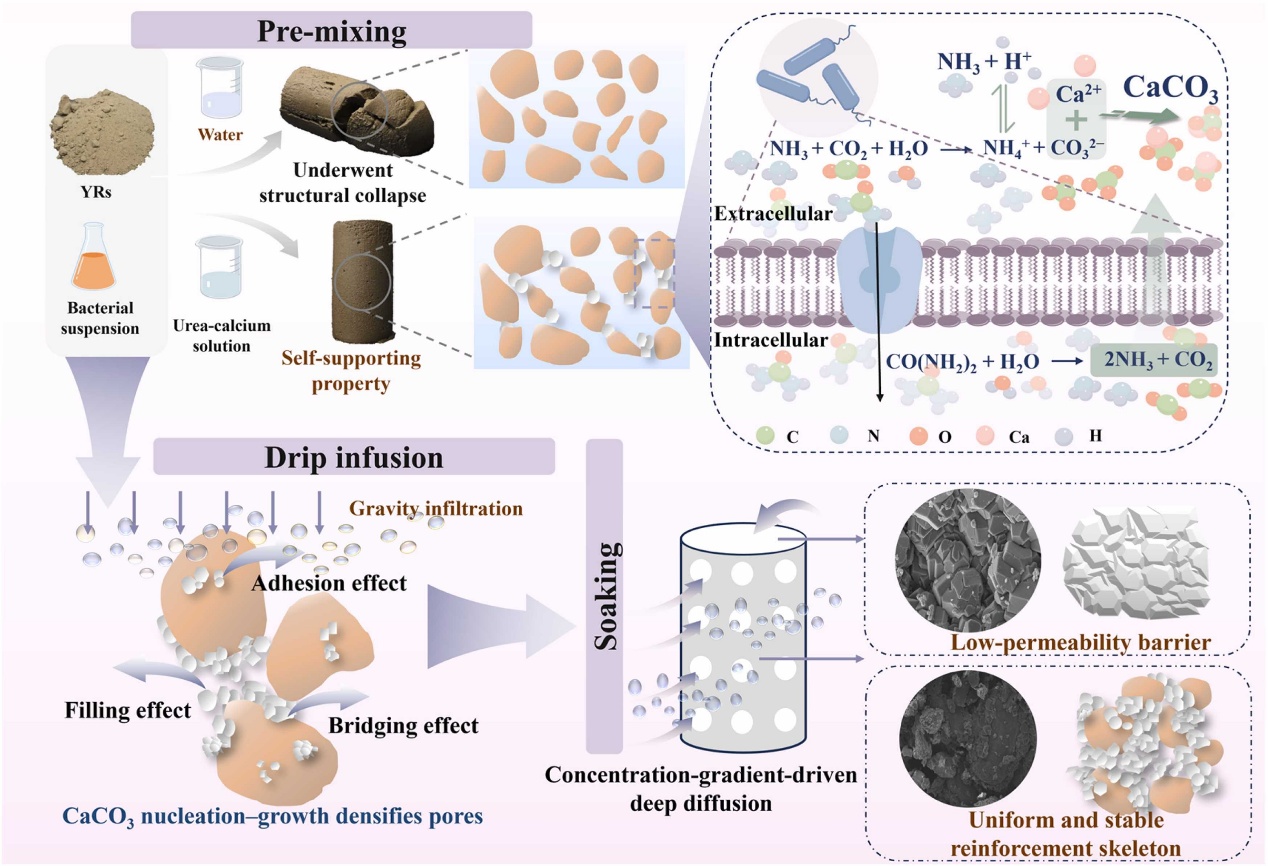

本论文创新性地提出了微生物序贯成岩(MSL)技术,系统阐释了其多阶段协同调控机制,为黄河泥沙的高效低碳资源化提供了理论支撑与技术路径。该技术将生物胶结过程解耦为功能明确且序贯衔接的三个阶段:预混合阶段均匀构建了初始骨架与成核位点;重力滴注阶段实现了低扰动渗流与好氧传输,提升了胶结均匀性;浸泡阶段通过浓度梯度驱动了深层扩散,强化了胶结深度。该技术有效克服了传统MICP的缺陷,同步实现了胶结强度与空间均匀性的显著提升,其无侧限抗压强度达1.25 MPa,碳酸钙含量超过16.36%且分布均匀(分布变异系数低至12.09%)。最终形成了以方解石为主、球霰石和文石为辅的多晶型碳酸盐胶结体系,具有外密内强的梯度结构。在25次冻融和干湿循环后,材料仍保持良好完整性,质量损失率低于5%,强度保留率超65%,相较于传统MICP技术展现出更优越的耐久性能。

该研究得到了国家自然科学基金(52478263、52178227)的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.144399

图1 MSL技术固化黄河泥沙机理

作者:赵文静