近日,水利土木工程学院建筑材料水泥混凝土研究中心团队在《Cement and Concrete Research》在线发表了题为“1H LF-NMR study on water migration behavior of fresh cement paste with limestone powder”的研究论文。水利土木工程学院谷立楠副教授为通讯作者,我院冯竟竟教授、苗苗副教授等参与此项研究,合作单位有哈尔滨工业大学和柏林工业大学。

现代混凝土使用时,通常使用辅助胶凝材料取代部分硅酸盐水泥,常用辅助胶凝材料有矿渣、粉煤灰和石灰石粉等,其中石灰石粉因具有成本低、可获得性广、碳排放低等优点,有着广泛的应用。一方面,大粒径石灰石粉具有填料效应,可填充骨料的空隙,提高了自密实混凝土的弹性模量和抗压强度;另一方面,大粒径石灰石粉也展现出稀释效应,增加水泥颗粒之间的间距,从而降低毛细应力来减少混凝土的自收缩。然而,大粒径石灰石粉降低了水泥基材料的保水性,增加了泌水率,并且加速了水在新拌水泥浆体中的迁移行为。尽管可以通过掺加适量的增粘剂改善这一现象,但是不同种类的增粘剂,如聚丙烯酰胺和纤维素醚,对掺石灰石粉的新拌水泥浆体的水迁移行为的影响尚不清晰,且缺乏原位的、定量的表征。

图1 水泥浆体水分分布和迁移的原位测试与表征

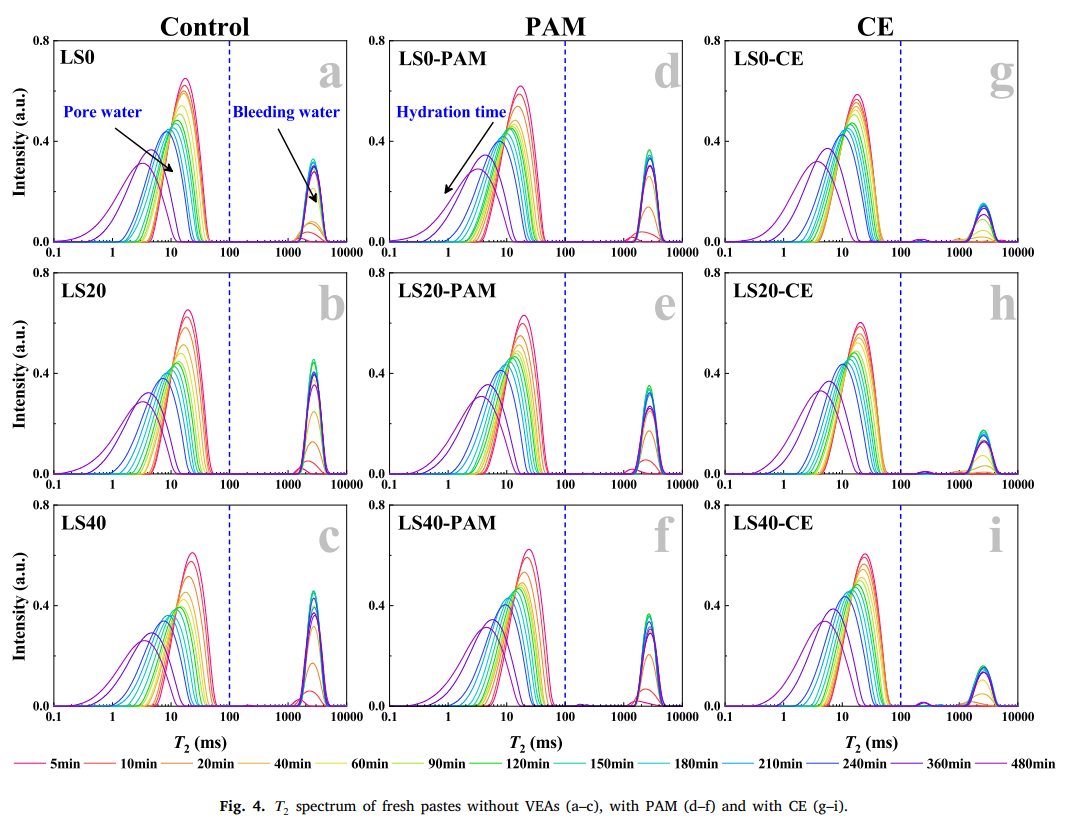

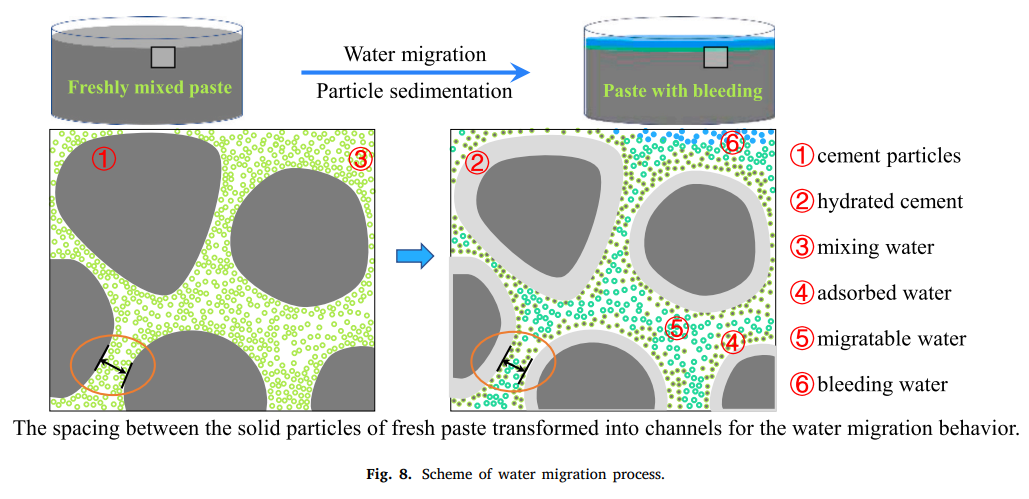

团队采用低场核磁共振技术(1H LF-NMR),研究了引入不同掺量石灰石粉,以及两种增粘剂的新拌水泥浆体在早期的泌水率、水迁移速率和孔结构,并在此基础上原位分析了石灰石粉和增粘剂对水泥浆体中水迁移行为的影响。发现石灰石粉增加了水迁移通道的尺寸、加快了水迁移速度并提高了泌水率,而增粘剂则显著减轻了石灰石粉的影响,与聚丙烯酰胺相比,纤维素醚在前40分钟明显减慢了水的迁移速率,从而降低了泌水率。研究结果还证实了新拌浆体的孔隙结构具有分形特征,分形维数与水迁移速率密切相关。

图2 水泥浆体中水分迁移示意图

该研究得到了国家自然科学基金、山东农业大学校级科研项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2025.107802